Железнодорожный вокзал

Содержание

в Бердичеве — исторический город в Житомирской области (области) на севере Украины…, Фотография, картинки и права управляемого изображения. Рис. MEV-10639023

agefotostock ®

место, где можно найти все

визуальный контент по правильной цене

Купить это изображение сейчас…

Выберите лицензию, которая лучше всего соответствует вашим потребностям

| Частное использование/презентация | | 69,99 $ | |

| Информативный сайт | | 99,99 $ | |

Издательский. Книга внутри | Книга внутри | | 149,99 $ | |

| Журнал и информационные бюллетени. Внутреннее использование | | $179.99 |

Рассчитать стоимость другой лицензии

Доступно только для РЕДАКЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Купи сейчас

Добавить в корзину

ДОСТАВКА: Изображение сжато как JPG

Код изображения:

МЭВ-10639023

Фотограф:

Коллекция:

Библиотека изображений Мэри Эванс, ООО

Пользовательская лицензия:

Управление правами

Наличие высокого разрешения:

До XL

50 МБ

А3

(3195 х 5200 пикселей —

10,6″ х 17,3″ —

300 точек на дюйм)

Релизы: для этого образа нет подписанных релизов.

Доступность: Доступность изображения не может быть гарантирована до момента покупки.

×

Изображение композиции

Вы можете использовать это изображение в течение 30 дней после загрузки (период оценки) только для внутренней проверки и оценки (макетов и композиций), чтобы определить, соответствует ли оно необходимым требованиям для предполагаемого использования. .Это разрешение не позволяет вам каким-либо образом использовать конечные материалы или продукты или предоставлять их третьим лицам для использования или распространения любыми способами. Если по окончании Оценочного периода вы не заключаете договор лицензии на его использование, вы должны прекратить использование изображения и уничтожить/удалить любую его копию.

Прекратить показ этого сообщения

Принимать

Авром Фишзон, или Бердичев…

Что делают профессионалы еврейского театра, когда всякая надежда оказывается потерянной, когда само будущее их искусства находится под угрозой? Они вспоминают времена, когда было еще хуже .

Летом 1916 года, когда бушевала Великая война, актер и импресарио Авром Фишзон (1843?–191922) занимался тем, чем занимался сорок лет: ставил пьесы на идиш в России и на Украине. Хотя имперская немецкая военная машина усложняла работу Фишзона, она мало что пугала человека, который на протяжении всей своей профессиональной жизни сталкивался с царской бюрократией.

Когда Департамент полиции Министерства внутренних дел при царе Александре III в 1883 году фактически запретил представление идишского театра в России, связанные с этим трудности заставили многих профессионалов театра покинуть Россию. Однако Фишзон остался и следующие двадцать лет объезжал провинциальные города и городки, подкупая и обманывая чиновников, убеждая подозрительную полицию в том, что его актеры на самом деле выступают на немецком языке, и время от времени отбирая у актеров паспорта, чтобы они не могли покинуть его труппу.

К началу 1900-х цензура идишской сцены начала ослабевать. Считалось, что срок действия запрета, точное содержание которого оставалось загадкой для местной полиции, подходил к концу. Это было не так, но сама неясность закона могла работать на пользу идишским компаниям. Идишские труппы вышли из тени и начали гастролировать в Санкт-Петербурге, Киеве и Москве (городах, в которых большинство евреев не имело законного права проживать), и труппа Фишзона была среди них.

Это было не так, но сама неясность закона могла работать на пользу идишским компаниям. Идишские труппы вышли из тени и начали гастролировать в Санкт-Петербурге, Киеве и Москве (городах, в которых большинство евреев не имело законного права проживать), и труппа Фишзона была среди них.

Фишзон Писатель

Репутация Фишзона как пионера идишского театра в России была подкреплена публикацией его воспоминаний «Записки еврейского импресарио». Они были опубликованы в 1913 г. в литературном приложении к престижному петербургскому журналу «Театр и искусство » («Театр и искусство»), а позже были извлечены и переведены на идиш для публикации в нью-йоркском Morgen Journal в 1919 г.24. Живой литературный голос Фишзона, внимание к деталям, невозмутимый юмор и лирическая меланхолия представляют собой увлекательный портрет идишского театра в России в годы запрета. Мемуары не были единственным его появлением в прессе.

В 1916 году, вызванный неверными сообщениями о своей компании в Театр и Искусство , Фишзон написал письмо редактору Александру Р. Кугелю. Письмо Фишзона дает некоторое представление о продолжающихся капризах идишской театральной жизни в России, даже после ослабления запрета.

Кугелю. Письмо Фишзона дает некоторое представление о продолжающихся капризах идишской театральной жизни в России, даже после ослабления запрета.

Уважаемый господин!

Ваш именитый журнал напечатал две краткие заметки из Елисаветградской газеты . Одна сообщила, что в Елисаветграде разрешены мои выступления, а другая, что мне отказали в разрешении выступать. Эти сообщения не совсем согласуются… Не с реальностью — как в нашей действительности все возможно, — а просто с самой правдой, так как я, с божьей помощью, выступаю сейчас в Елисаветграде, и я благодарен публике. за то, что поднимали мне настроение своим вниманием.

Фишзон напомнил Кугелю, что Театр и искусство читательская аудитория огромна, и ложные сообщения могут

повлиять на провинциальные власти в отношении допустимости — или недопустимости — идиша

театр. «Запретить евреям что-либо делать так же непреодолимо и заразительно, как

зеваю, — с усмешкой заметил Фишзон.

Смиренно прошу, господин редактор,

что вы не доверяете газетным сообщениям обо мне. Когда вы узнаете, что где-то

кто-то запретил мне выступать, не верьте этому слуху; и когда ты учишься

что мне дано разрешение выступать, — и этому не верьте, или

перепечатайте эту информацию. Это полезнее для судьбы нашего театра. Наш

народный многострадальный театр столько вынес, столько вынесет и вынесет

столько еще терпеть! Не усложняй ей дорогу печали.

Инстинктивное стремление Фишзона летать вне поля зрения царских властей, конечно, шло вразрез с его собственной актерской натурой и необходимостью рекламировать выступления своей труппы. Между этими конкурирующими импульсами, по-видимому, был достигнут компромисс, поскольку Фишзон вернулся на страницы Театра и Искусства в июле 1916 года , чтобы отметить — своего рода — сороковую годовщину своей работы в профессиональном еврейском театре в России.

Из Записки еврейского импресарио. Часть первая

Часть первая

Авром Фишзон

Давненько не писал. Едва мог поднять руку, чтобы сделать это. Но мои последние беды — это просто старое вино в новых бутылках, и добрые, ободряющие отклики на мое письмо в № 28 журнала «Театр и искусство » придали мне новых сил.

Я как старая рабочая лошадка, которая везет телегу почтальона, которая всю жизнь провела в лохмотьях, а теперь измучена и на последнем издыхании. Но вдруг она слышит неотразимые, манящие звуки бубенцов сбруи, и она невольно шевелится, сплачивается, поднимает голову и находит в себе силы снова выпрямиться, воображая, что еще может показать миру кое-что. Я такой же.

Видимо, я сама недавно просила, чтобы обо мне ничего не писали (без иронии) и даже воздерживались от празднования юбилеев. Что там наблюдать? Что праздновать, если наш собственный театр — не театр? У него нет ни фундамента, ни флагманской сцены, ни полномочий на законные выступления по всей стране на еврейском языке — только по прихоти или юмору государственного чиновника. Какой смысл без фундамента добавлять в эту структуру новые истории, отмечать юбилеи?

Какой смысл без фундамента добавлять в эту структуру новые истории, отмечать юбилеи?

Но колокольчики звенят, и измученная, измученная почтальонская кляча снова идет в упряжку. А жена [Хинэ Брагинская, 1867–1951], моя верная спутница жизни, дает мне силы; она ведь женщина, дочь Евы, и она вкусила от древа познания добра и зла… Она сует передо мной лист чистой белой бумаги, перо и тушь, и от выражения в ее глаза и ее восхищенная улыбка, я уже вижу, что она имеет в виду.

«Давай, Аврамеле, запиши несколько слов, воспоминания к твоему юбилею. Слава богу, мы прожили достаточно долго для такого дня. Сорок лет, сорок долгих, знаменательных лет! Пишите и запоминайте, чтобы люди читали».

Как и всегда в нашей жизни, я привык подчиняться ей, поэтому слушаюсь ее и сейчас. […]

Киев

Однажды я приложил большие усилия, чтобы получить разрешение на постановку спектакля в Киеве. Там мы имели колоссальный успех. Аплодисментам и овациям не было конца. Еврейская публика впервые увидела еврейскую труппу в киевском театре, услышала со сцены свой родной язык. Столько тепла и душевного умиления они нам подарили, были так внимательны, усыпали нас цветами и даже подарили мне лавровый венок. В мою честь устроили банкет в театре, зачитали поздравления, произнесли тосты и речи. Меня уподобляли луне и солнцу, согревавшим и освещавшим их серую жизнь, — а мою труппу, моих попутчиков — уподобляли звездам. Но, несмотря на этот явный успех, у меня не было ни минуты без страха.

Еврейская публика впервые увидела еврейскую труппу в киевском театре, услышала со сцены свой родной язык. Столько тепла и душевного умиления они нам подарили, были так внимательны, усыпали нас цветами и даже подарили мне лавровый венок. В мою честь устроили банкет в театре, зачитали поздравления, произнесли тосты и речи. Меня уподобляли луне и солнцу, согревавшим и освещавшим их серую жизнь, — а мою труппу, моих попутчиков — уподобляли звездам. Но, несмотря на этот явный успех, у меня не было ни минуты без страха.

Дело в том, что власти разрешили нам поставить спектакль, но не ночевать в Киеве. У меня была некоторая надежда, что представители публики, праздновавшие вместе с нами, останутся до утра и что мы быстро выйдем из театра прямо на вокзал. Увы, нет! Винные бутылки опустели, толпа начала редеть, и вскоре все попрощались. Ведь у каждого был свой дом, своя «прописка», и только мои актеры, мои попутчики — звезды; а я — солнце — понятия не имел, где мы проведем остаток ночи.

Тогда моему главному комедийному актеру пришла в голову блестящая идея провести ночь в театре. Все, конечно, с радостью поддержали его предложение. Но наш план натолкнулся на яростного противника в лице швейцара театра, который настаивал на том, что пора убираться. Сначала он воспринял наше предложение как шутку, но, увидев, что наше намерение остаться в театре до утра было реальным, удивился.

«Где ты собираешься спать?» он спросил. «На этих жестких стульях, во всей этой грязи? Я работаю здесь двадцать лет и впервые вижу таких актеров».

Иронично, не правда ли? Солнце, луна, звезды, которые в тот же вечер сияли на всю публику, теперь не могли найти милости у швейцара.

Потом, по совету друга, я сунул пятёрку в руку швейцару, и всё приняло совсем другой оборот. По моей просьбе швейцар с женой принесли нам несколько грязных подушек и пару ковров, которые несколько минут назад лежали на сцене. Мои актеры поспешили устроиться на стульях, но швейцар совершенно не мог сдержать своего удивления и сказал жене: «Я много видел в свое время актеров; бродячие, бродячие компании, идущие по железнодорожным путям; голодные, оборванные актеры, играющие в пустых домах, брошенные продюсерами, которым приходится штурмовать мир. Но таких актеров я еще не встречал. Они были хитом! У них были огромные доходы, и цветы, и дорогие подарки! Я имею в виду, смотри, тебе пятирублевки пихают, а они слишком дешевые, чтобы ходить в гостиницу. Я не понимаю».

Но таких актеров я еще не встречал. Они были хитом! У них были огромные доходы, и цветы, и дорогие подарки! Я имею в виду, смотри, тебе пятирублевки пихают, а они слишком дешевые, чтобы ходить в гостиницу. Я не понимаю».

А как объяснить, что у нас было разрешение выступать в Киеве, но не оставаться в нем? В связи с этим я объявил, что мы сразу едем обратно в Васильков [город в 25 км к югу от Киева, где жили многие из труппы]. Мои актеры тихонько переговаривались между собой, а мой комический ведущий громогласно спрашивал, почему все мы здесь, на этих жестких стульях, даже наш импресарио, который вызывал столько интереса, но который боялся показать нос в Киеве?

Я очень нервничаю и каждую минуту смотрю на часы. Но время течет с мучительной медлительностью – прошло всего четыре часа. Однако понемногу все засыпают. Даже я, наверное, заснул. Затем швейцар начинает будить нас одного за другим, выкрикивая: «6:30!» Все вскакивают, дрожа; они хватают свои вещи, выбегают на улицу и вызывают карету, чтобы везти нас на вокзал.

Единственные свидетели — два ночных сторожа и милиционер, которые с некоторым удивлением смотрят на букеты цветов, которые мои артисты выносят из театра. Швейцар следует за мной, таща гигантский лавровый венок. Зачем мне это нужно, спрашивает он? Так что помимо того, что я даю швейцару пятёрку, я ещё должен подкинуть несколько монет.

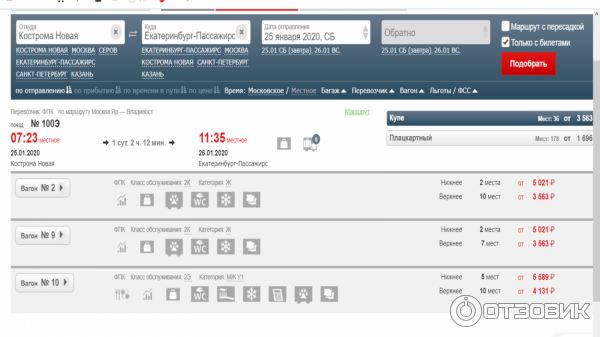

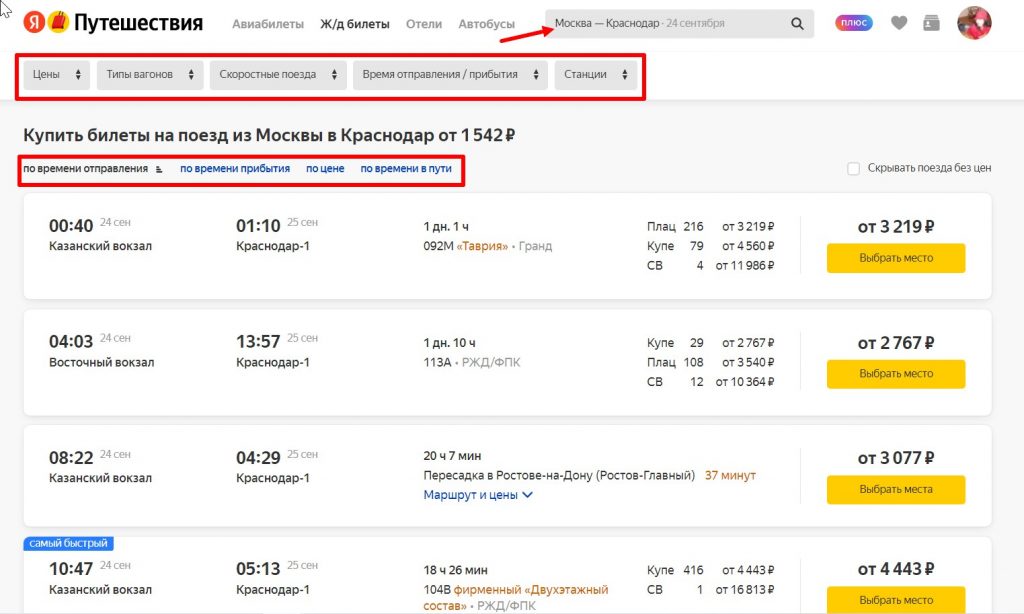

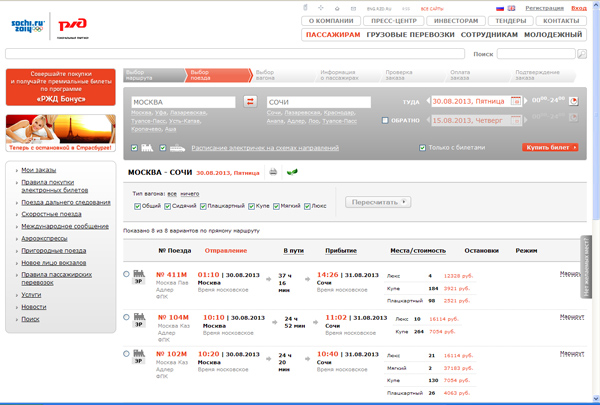

На вокзале нас встретили вчерашние зрители; пара молодых людей, присутствовавших на банкете, пригласила моих актрис на чай. Они ухватились за приглашение не потому, что им особенно хотелось пить, а потому, что им хотелось согреться. Вот так мы и коротали время до прибытия поезда. Потом мы в поезде, и через два часа мы в Василькове. Каждый пошел домой своей дорогой, спеша растянуть свои усталые тела – без страха – в своих мягких, теплых постелях.

Проверка фактов Фишзон

Трудно сказать, когда именно труппа Фишзона провела свою неудобную ночь в Киеве. Газетные объявления и обзоры помещали его компанию в город в сентябре 1896 года, но на две недели, и они вернулись в Киев на четыре месяца весной 1897 года. что киевские зрители увидели спектакль в мамэ лошн. Мог ли театральный лагерь появиться в 1880-х годах, сразу после запрета? Или даже в конце 1870-х? Возможно, но описание Фишзоном событий, следующих за киевской историей, усложняет эту датировку и предполагает, что киевское приключение произошло в начале двадцатого века.

что киевские зрители увидели спектакль в мамэ лошн. Мог ли театральный лагерь появиться в 1880-х годах, сразу после запрета? Или даже в конце 1870-х? Возможно, но описание Фишзоном событий, следующих за киевской историей, усложняет эту датировку и предполагает, что киевское приключение произошло в начале двадцатого века.

Это не значит, что вещи не происходили так, как описывает Фишзон — они вполне могли происходить и, вероятно, происходили — просто не точно, где и когда он описывает. Это был Киев? Это был Минск? Это имеет значение? Может быть и то и другое, может быть ни то, ни другое. В течение долгой жизни Фишзона идишский театр в России обитал в странном, промежуточном измерении — подпольном, но на сцене, разрешенном, но запрещенном, еврейском, но «немецком», возвышающемся, но популистском, — и эта изменчивая нереальность отражается и в мемуарах Фишзона. И более, и менее прочные, чем кажутся, они уводят очарованного читателя за кулисы еврейского театра и показывают нам все вокруг, и пока мы наслаждаемся, наслаждаясь интимностью нашего доступа, наш хозяин незаметно исчезает во тьме за кулисами. , и в русскую ночь.

, и в русскую ночь.

Из Записки еврейского импресарио. Часть вторая

Авром Фишзон

На следующий день мои актеры собрались в городе, и все спрашивали, как прошел спектакль. Рассказали друзьям, показали им афишу с киевского шоу. Их друзья читали это и наслаждались нашим успехом. Некоторые из них хотели знать, когда мы, наконец, порадуем наш город выступлением.

К сожалению, в Василькове это было невозможно.

Во всех городах и деревнях, где мы побывали, дровяной сарай или сарай можно было приспособить под театр, и даже был счастливый случай, когда мы нашли зал для свадебных приемов. А вот в Василькове трудно найти сарайчик, в котором можно поставить хотя бы курятник. Так что людям Василькова пришлось довольствоваться тем, что мы жили у них, а выступали в другом месте.

Так прошло два месяца, приближались рождественские каникулы.

Однажды вечером к нам пришел один из самых видных и богатых людей города и поздравил нас с тремя спектаклями, которые мы собирались дать в Василькове.

Все засыпали его вопросами: «Где? Когда?» Выяснилось, что он просил у администрации школы разрешения на проведение спектаклей в школе во время рождественских каникул.

В одно мгновение новость облетела весь город. Это было единственное, о чем говорили люди. На следующий день молодые люди даже подошли к нам за билетами. Мои актеры принялись за работу: обозначили место для сцены, расставили стулья; но, несмотря на наше экономное использование пространства, оказалось невозможным разместить более ста двадцати мест и при этом оставить место для билетов только для стоячих мест.

Я тоже не просто так ноги встала, а схватила афишу с нашего киевского шоу и пошла к районному начальнику милиции за разрешением на выступление.

Начальник района прочитал плакат и объявил: «Это хорошо, но я не хочу допускать этого в своем городе».

Указываю на подпись начальника милиции в Киеве, но он больше знать не хочет, и советует мне ехать в Киев и выступать там. Я ушел ошеломленный.

Новость поразила не только наших актеров, но и всех жителей города. Все были возмущены несправедливостью главы района. Все задавали один и тот же вопрос — почему нам разрешили выступать в Киеве, а не здесь?

На следующий день ко мне пришли видные горожане во главе с назначенным государством раввином. Они утешили меня и сказали, что сейчас едут к начальнику района и надеются получить разрешение на выступление. Я поблагодарил их за помощь и поддержку, конечно же, и пожелал им успехов.

Легко себе представить, с каким нетерпением мы ждали ответа. Мой главный комик даже присматривал за домом начальника района, ожидая результата. Наконец, они вернулись со счастливыми лицами, крича: «Разрешено!»

Все обрадовались. Я один не мог полностью разделить их радость.

Я перевернул киевский плакат, подписанный районным начальником. И вот оно. Слова «на идиш» [ по-еврейски — «еврейский»] были зачеркнуты, а вместо них было написано «по-немецки».

Нет, я не выступаю, сказал я им.

«Почему?» они все спросили. Так я объяснил.

О, этот несчастный немецкий язык! Сколько мне пришлось пережить из-за этого. Сколько страданий он причинил мне, моей жене и всем моим ученикам. Сколько раз меня приводили в суд, сколько я затемнял подъездов, чтобы умолять экспертов признать, что я выступаю на немецком, что хоть они меня и не понимают, но это не идиш. И вот, когда я, наконец, куда-то попал, когда мне разрешили выступать в Киеве на еврейском языке, — уездный начальник в Василькове запрещает.

Почему-то он хочет на немецком.

Даже тогда я не мог спокойно слышать слово «немец». Я много раз спрашивал себя, почему в России немецкий язык возвышается над еврейским. Я был так озлоблен на немецкий язык, что, если бы представилась возможность, я бы объявил войну сорок лет назад, когда ее было легко победить. Теперь немецкого языка не будет ни слышно, ни видно, и меня оставят в покое. Однажды ярость моя дошла до такого апогея, что я готов был драться с несчастным немцем, но жена меня успокоила. Ее искренние слова подействовали бальзамом на мою измученную душу. — Муж мой, послушай, — сказала она, — если мы сможем пережить эпохи Гонты, Хмельницкого и Кармалюка, то мы сможем пережить и этого несчастного гунна. Придет время, когда мы будем выступать на нашем родном еврейском языке».

Ее искренние слова подействовали бальзамом на мою измученную душу. — Муж мой, послушай, — сказала она, — если мы сможем пережить эпохи Гонты, Хмельницкого и Кармалюка, то мы сможем пережить и этого несчастного гунна. Придет время, когда мы будем выступать на нашем родном еврейском языке».

Как видите, ее надежда не оправдалась. Сейчас категорически запрещено выступать на немецком языке, но разрешен еврейский язык. Но знает ли кто-нибудь из этих импресарио, какую кровь я пролил из-за запрета выступать на идише и требования выступать на немецком языке? Только с помощью добрых людей и бывшего депутата Государственной Думы покойного О. Я. Пергамент [1868–1909], который всегда выручал меня в трудных ситуациях, мне удалось преодолеть все эти препятствия. Г-н Пергаман составил для меня телеграмму, которую я должен был послать в прерогативу двора Его Величества, и 28 августа 1904 я отправил телеграмму, копию которой храню среди своих бумаг.

В то время председателем цензурной комиссии был генерал Кобеко [1837–1918]. Я получил известие, что на всех пьесах на идише, которые Комиссия сочла пригодными для исполнения, будет поставлена печать: «Разрешение на исполнение дано цензором. Петроград».

Я получил известие, что на всех пьесах на идише, которые Комиссия сочла пригодными для исполнения, будет поставлена печать: «Разрешение на исполнение дано цензором. Петроград».

Это был первый лучик света в нашей сумрачной актерской жизни.

Fishzon’s Trompe l’Oeil

В годы запрета истории об уловках, которые предпринимал Авром Фишзон, чтобы выступать на идише, стали легендой. Как и все легенды, они содержат элементы исторического факта, но детали требуют распутывания. Как и наши собственные воспоминания, форма мемуаров редактирует и объединяет характеры и события; оно фрагментирует и сжимает время, как, например, когда Фишзон цитирует 19Уведомление № 04 из «Петрограда», название, которое стало использоваться только после 1914 года. В лучшем смысле мемуары Фишзона столь же литературны, сколь и театральны.

Мало кто сомневается, что город Васильков, в котором проживало значительное еврейское население, был бы заинтересован в выступлении труппы Фишзона или что местная милиция рефлекторно воспротивилась бы этому. Но более вероятный источник этой истории связан с мучениями труппы не в Василькове, а в Минске осенью 1903 года.

Но более вероятный источник этой истории связан с мучениями труппы не в Василькове, а в Минске осенью 1903 года.

После двухмесячного выступления в областном центре Минске Театр и Искусство сообщил, что труппа Фишзона переезжает в гораздо меньший город Пинск. К удивлению Фишзона, местная полиция отказала его труппе в разрешении на выступление. Вместо этого они направились в Киев, но их бегство внезапно оборвалось в начале ноября, когда актерам без прописки было приказано убраться из города. Эти события перекликаются с заключительным эпизодом воспоминаний Фишзона — телеграммой, отправленной самому царю Николаю II.

Высокопоставленные друзья — если не выше

Фишзон не в первый раз добивался снисхождения от того самого правительства, которое его беспокоило. В феврале 1900 года, как задокументировал Джон Клиер, Фишзон обратился в Министерство внутренних дел с просьбой отменить запрет. Когда это было отклонено, Фишзон просто снова подал заявление в 1901 году. Актриса Вера Заславская (1883–1939) вспоминает, что по связям, которые имел ее муж – сын Фишзона Миша (1880–1949) – в Петербурге, они узнали, что только сам царь может отменить запрет. Заславская подтверждает дату 28 августа 19 Фишзона.04, и вспоминает, как они наскоро переписывали «немецкие» шрифты компании на идиш для представления петербургской цензуре. Фишзон вернулся из столицы через пять недель с афишей, рекламирующей выступления его труппы, начинающиеся 20 августа в Харькове: «С разрешения правительства труппа «Авром Фишзон и сын идиш » будет выступать на вилле Жаткина».

Актриса Вера Заславская (1883–1939) вспоминает, что по связям, которые имел ее муж – сын Фишзона Миша (1880–1949) – в Петербурге, они узнали, что только сам царь может отменить запрет. Заславская подтверждает дату 28 августа 19 Фишзона.04, и вспоминает, как они наскоро переписывали «немецкие» шрифты компании на идиш для представления петербургской цензуре. Фишзон вернулся из столицы через пять недель с афишей, рекламирующей выступления его труппы, начинающиеся 20 августа в Харькове: «С разрешения правительства труппа «Авром Фишзон и сын идиш » будет выступать на вилле Жаткина».

Эти выступления могли быть запланированы только на август 1905 года, когда Россия была охвачена общеимперскими забастовками, бунтами и восстаниями. 19 октября05, Николай II неохотно уступил народным требованиям перемен; среди предоставленных реформ — парламента, первой конституции — была менее строгая цензура печати. Последний частично курировал Дмитрий Кобеко и приносил пользу всем театрам России, а не только идишской сцене.

В мемуарах Фишзона события из разных времен и мест приобретают линейный характер и обнадеживающую взаимосвязь причин и следствий. Привязка «Записок еврейского импресарио» к историческим фактам нарушает эту линейность и усложняет лелеемый миф еврейского театра, заменяя его привлекательные вымыслы будничными истинами.

Zylbercweig подводит итоги

Долгие годы мемуары Фишзона были относительно недоступны, и ученые не могли ни полностью обосновать, ни опровергнуть его версии событий. Возможно, именно по этой причине Залмен Зильберцвейг (1894–1972), неутомимый историк идишской сцены, медлил с публикацией биографической статьи Фишзона в Leksikon fun yidishn teater . Как задокументировала Фейт Джонс, биография Фишзона была одной из самых первых биографий, подготовленных Зильберцвейгом, когда он собирал средства для Leksikon в 1928 году, всего через шесть лет после смерти Фишзона в Харбине, Китай. Однако биография Фишзона так и не появилась при жизни Зильберцвейга. Биография Фишзона стала доступной только в 2017 году, когда проект «Цифровой идишский театр» опубликовал на этом сайте седьмой том Leksikon . В нем Зильберцвейг сопоставляет, подтверждает и подвергает сомнению многие элементы мемуаров Фишзона, опираясь на источники на многих языках, разбросанных по разным странам. И все же обаяние, энергия и пылкая любовь Фишзона к театру на идиш остаются неизменными.

Биография Фишзона стала доступной только в 2017 году, когда проект «Цифровой идишский театр» опубликовал на этом сайте седьмой том Leksikon . В нем Зильберцвейг сопоставляет, подтверждает и подвергает сомнению многие элементы мемуаров Фишзона, опираясь на источники на многих языках, разбросанных по разным странам. И все же обаяние, энергия и пылкая любовь Фишзона к театру на идиш остаются неизменными.

Почти пятьдесят лет Фишзон избегал мертвой руки царской цензуры, липких лап местной полиции, большевиков и похуже. Но и от нас он долго ускользал — петляя по мемуарам своей семьи, всплывая в загнивающих русских газетах и смазанных экземплярах Морген Журнал ; теперь наслаждаясь цифровым присутствием в новом тысячелетии. Как свидетельствуют мемуары Фишзона, метафора мощнее, емче и долговечнее репортажа. То, что мы узнаем с помощью фактов и дат, никогда не превзойдет восхищение собственных слов Фишзона. Работа всей его жизни — красноречивое доказательство того, что актерское мастерство и театр — это формы освобождения, которые всегда ускользают от захвата даже самыми восхищенными сыщиками.